Mi chiamo Maricla Pannocchia e il 1 luglio sarà esattamente un anno da quando ho preso il volo Roma – Kuwait e, da lì, quello per Bangkok per poi arrivare, il giorno dopo e anche abbastanza distrutta, a Phnom Penh, la capitale della Cambogia.

Ho sentito delle informazioni e delle storie su questo Paese sin da quando ero un’adolescente. È stato così che, pian piano, ho iniziato a informarmi sul genocidio ma anche sulle tradizioni del popolo Khmer, rimanendo affascinata dai racconti di altri viaggiatori, tanto che sono arrivata a chiedermi, “ma davvero i cambogiani sono persone così genuine e buone come dicono in molti?”.

E così, dopo anni passati a guardare video e films, ma anche a leggere articoli e libri sulla Cambogia, ho deciso di venire a vedere con i miei occhi. Non sono partita con l’idea di trasferirmi, anche se l’Italia mi è sempre stata stretta e, essendo cresciuta in un piccolo paese della Toscana, con gente dalla mentalità fissa, e in una famiglia tossica e disfunzionale, mi sono sempre sentita come un pesce fuor d’acqua.

Da brava Sagittario, ricordo che da ragazzina entravo nelle agenzie di viaggi per prendere opuscoli e fantasticare sui vari posti nel mondo. Ho sempre desiderato viaggiare ma la mia famiglia non aveva né le possibilità economiche né, soprattutto, le capacità mentali per organizzare e vivere dei viaggi, e infatti posso dire che, sebbene abbia fatto delle vacanze in Europa e anche due negli Stati Uniti con mia sorella, ho iniziato a viaggiare veramente solo nel 2021, quando sono andata, da sola, in Marocco.

Raccontare la Cambogia non è semplice, proprio perché reputo questo Paese complesso. In Italia non se ne sente parlare a sufficienza – almeno, io non ne ho mai sentito parlare, per esempio, ai tempi della scuola – e penso che sia necessario vivere stabilmente qui, o comunque trascorrerci lunghi periodi, per iniziare a capirlo veramente. Nonostante il complesso archeologico di Angkor Wat sia meraviglioso e meriti una visita, la Cambogia è molto di più dei suoi templi.

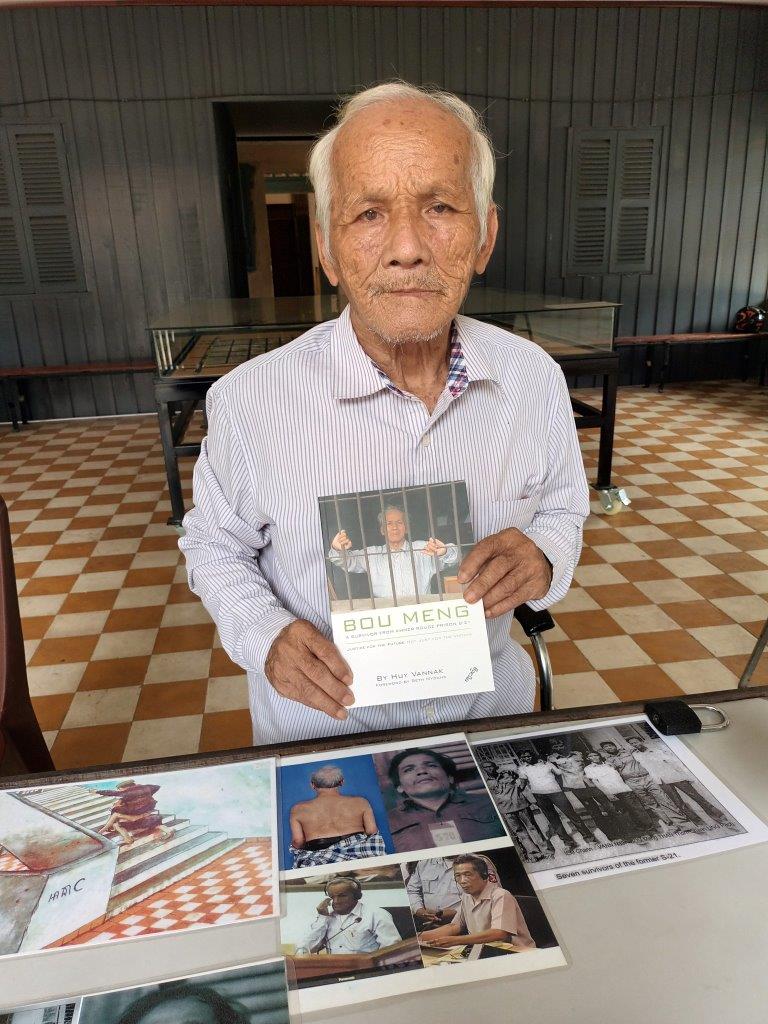

Negli anni dal 1975 al 1979, il Paese è stato controllato dai Khmer Rossi, capitanati da Pol Pot, e, durante il loro regime, è avvenuto quello che viene definito “il genocidio cambogiano.” I Khmer Rossi hanno ucciso un numero compreso fra 1.5 e 3 milioni di cambogiani. Essi hanno inoltre torturato, violentato, schiavizzato e imprigionato le loro vittime.

In Cambogia, ci sono diversi luoghi da visitare per comprendere meglio questa terribile parte della Storia del Paese, primi fra tutti il Museo del Genocidio di Tuol Sleng e i Cheung Ek Killing Fields, entrambi a Phnom Penh. Qualche giorno fa, poi, mi è capitato di conoscere un uomo nato nel 1987 che mi ha raccontato di come, da bambino, abbia vissuto la guerra, al che gli ho chiesto, “Ma la guerra non è finita nel 1979?” e lui mi ha risposto, “I Khmer Rossi non erano più al comando, ma la guerra è andata avanti per tanto tempo.”

Qui la maggior parte delle persone è una sopravvissuta. Ci sono generazioni mancanti per via delle numerose uccisioni perpetrate dai Khmer Rossi. La povertà, purtroppo, è ancora molto diffusa, specialmente nei villaggi. Insieme a un’amica australiana, Dianne Baumann, vado spesso nei villaggi per portare cibo e altro materiale ad alcune famiglie e persone in difficoltà e, ancor più di questo, per passare del tempo con queste persone, perché ogni volta in cui sono in loro compagnia sto proprio bene.

È difficile da spiegare – l’ho scritto, che la Cambogia è un Paese complesso – e forse è impossibile, per chi non l’ha vissuto, capire cosa sto dicendo, ma ci provo lo stesso. Ho conosciuto persone che vivono in catapecchie in mezzo al nulla. Il Covid ha messo in ginocchio il Paese, che stenta a riprendersi, e anche nelle città – specialmente ora, che è periodo di bassa stagione – per molte persone è difficile trovare un lavoro. Nei villaggi, le situazioni sono ancora più disperate, specie in quelli lontani dalle principali città.

In questi giorni ho conosciuto nonni disabili che crescono da soli i loro nipotini, bambini che non hanno mai letto un libro, ragazzini in età da scuola media che non sanno scrivere, bambini che vivono con genitori alcolizzati, persone a cui manca tutto, cibo, acqua pulita ma anche forchette o piatti, cose che noi diamo per scontate.

Spesso sento le persone occidentali dire, di solito in buona fede, che queste persone sono “felici anche se hanno poco o niente”, ma non direi che sono felici. Stamattina, per esempio, sono andata in un villaggio in cui la maggior parte delle persone può svolgere un lavoro, magari umile, ma che permette loro di avere una casa, di mangiare e di mandare i bambini a scuola. Nel villaggio, pur essendo molto semplice, si respirava una bella atmosfera e penso che le persone che vivono lì siano felici, perché hanno il necessario e anche qualcosa in più.

Nei villaggi veramente remoti, però, come ho accennato, spesso le persone non hanno modo di lavorare e non sanno come procurarsi il cibo. I bambini non vanno a scuola. Alcuni lavorano nei campi o vanno in giro per le strade. C’è anche un lato della Cambogia più moderno – penso, per esempio, a Phnom Penh, che pullula di costruzioni – e ci sono famiglie, specialmente in città, che possono permettersi sfizi come la cena al ristorante o il pomeriggio al cinema, ma ho scoperto che una gran parte della popolazione vive nella povertà o, addirittura, nella povertà assoluta. Nonostante questo, queste persone non chiedono mai niente, ringraziano sempre e ci accolgono con calore, felici anche solo di scambiare due chiacchiere.

Il popolo Khmer per me è meraviglioso. Anche qui, come ovunque nel mondo, ci sono persone che possono provare a “fregarmi” perché vedono la mia pelle bianca e pensano che io sia una turista (per loro, i turisti bianchi sono automaticamente “ricchi”) e ho sentito, da parte di altri expats, di furti nelle case o altre esperienze spiacevoli ma in linea di massima questo popolo ha attraversato l’inferno e ha risposto con tolleranza, amore e perdono. Per me, i Khmer restano un esempio da seguire e sono grata di trovarmi fra loro ogni singolo giorno.

Testo e foto di Maricla Pannocchia.